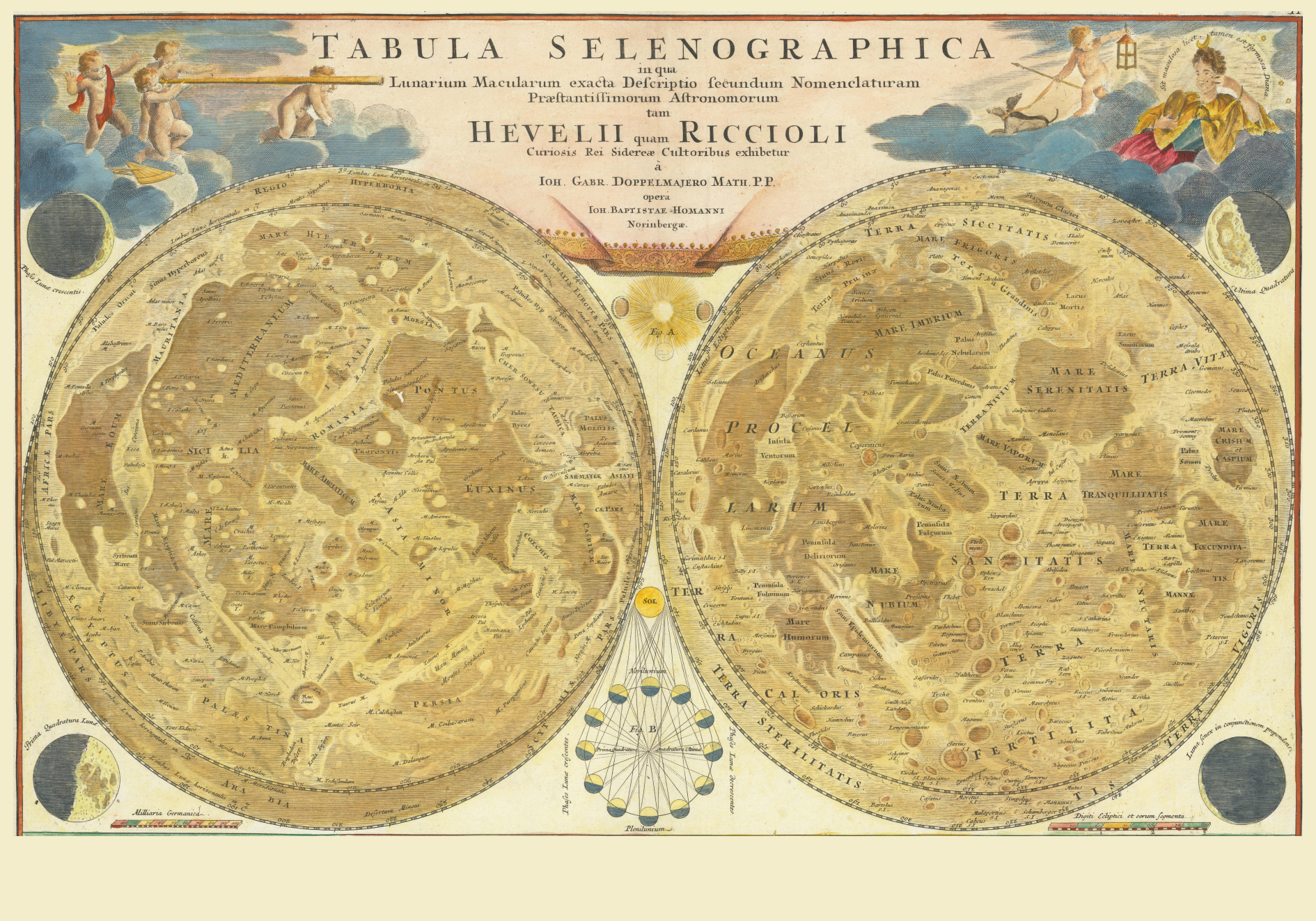

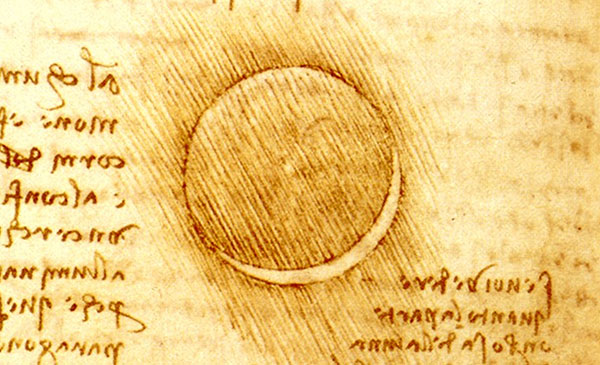

Codice Atlantico – Leonardo da Vinci, fine XV sec.

Schizzo della superficie lunare

1. Leonardo da Vinci – Una Luna imperfetta

Nel Codice Atlantico, Leonardo osserva la Luna con lo sguardo del pittore e dello scienziato. Le sue annotazioni contengono schizzi in cui la superficie lunare non è liscia, ma macchiata, quasi scrostata.

Non si tratta solo di un’intuizione estetica: Leonardo riconosce che la Luna è fatta di “terre e acque”, e che le sue macchie scure derivano da rilievi e depressioni reali. In un’epoca in cui si riteneva la Luna “perfetta”, questa era una vera rivoluzione concettuale.

Nel Codice Hammer, Leonardo descrive un altro fenomeno con incredibile precisione: la luce cinerea, cioè la debole luce che illumina la parte scura della Luna nelle sere di falce.

Leonardo capisce che si tratta di luce riflessa dalla Terra verso la Luna, e quindi restituita ai nostri occhi: un’intuizione che anticipa di un secolo Galileo e l’astronomia moderna.

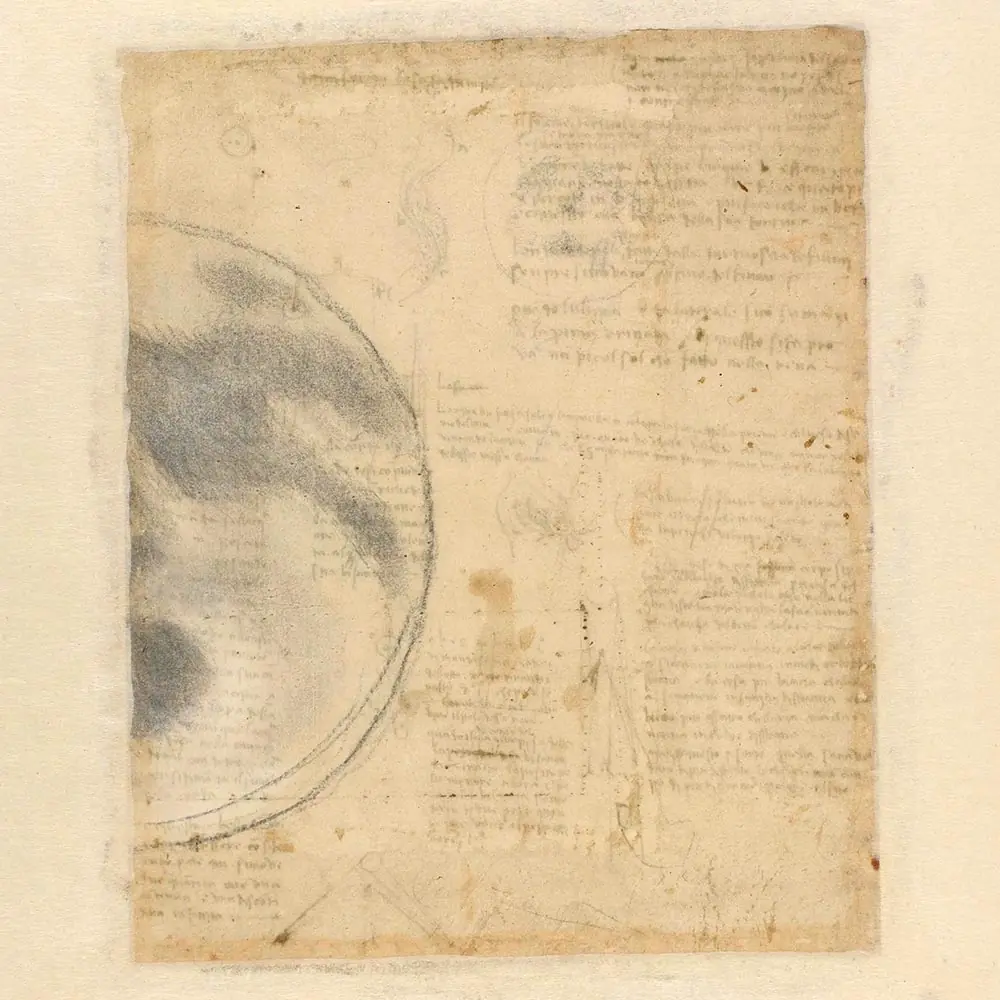

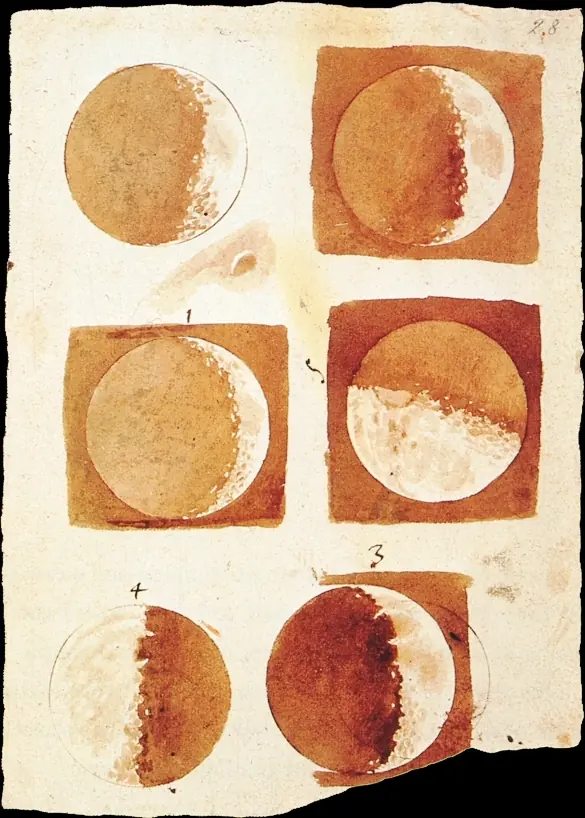

2. Galileo Galilei – La Luna vista per davvero

Sidereus Nuncius – Galileo Galilei, 1610. Prime mappe lunari ottenute con un telescopio

Nel 1610 Galileo osserva la Luna attraverso uno dei primi telescopi. Pubblica le sue scoperte nel Sidereus Nuncius, corredato da una serie di disegni destinati a cambiare per sempre il nostro rapporto con il cielo.

Per la prima volta, montagne, valli e crateri vengono rappresentati con rigore osservativo. Galileo mostra che la superficie lunare è accidentata, come quella della Terra, e misura persino l’altezza di alcune montagne grazie alle ombre proiettate vicino al terminatore.

Un filo che unisce arte, scienza e immaginazione

Questi tre immagini rappresentano una svolta epocale:

dalla Luna immaginata, simbolo del divino e dell’incorruttibile, alla Luna esplorata con la ragione, fatta di materia, luce, ombra e rilievi.