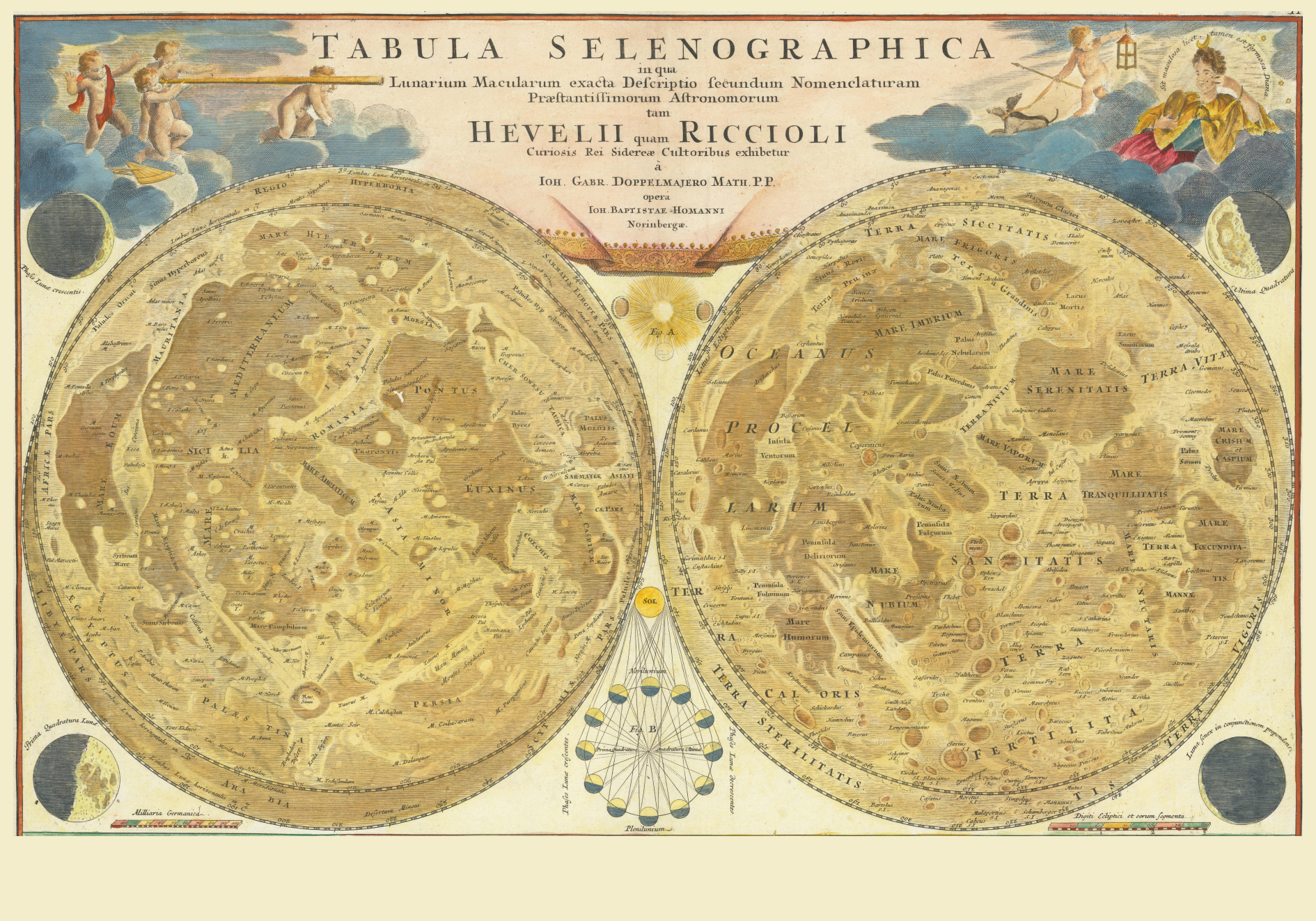

La nascita della selenografia

All’inizio del Seicento, grazie al telescopio, la Luna iniziò a essere rappresentata non solo come simbolo, ma come territorio reale da esplorare e descrivere. Due astronomi in particolare, Johannes Hevelius e Giovanni Battista Riccioli, segnarono una svolta nella cartografia lunare con le loro mappe, oggi spesso esposte fianco a fianco.

Tavole Selenografiche di Hevelius e Riccioli

Johannes Hevelius – Selenographia (1647)

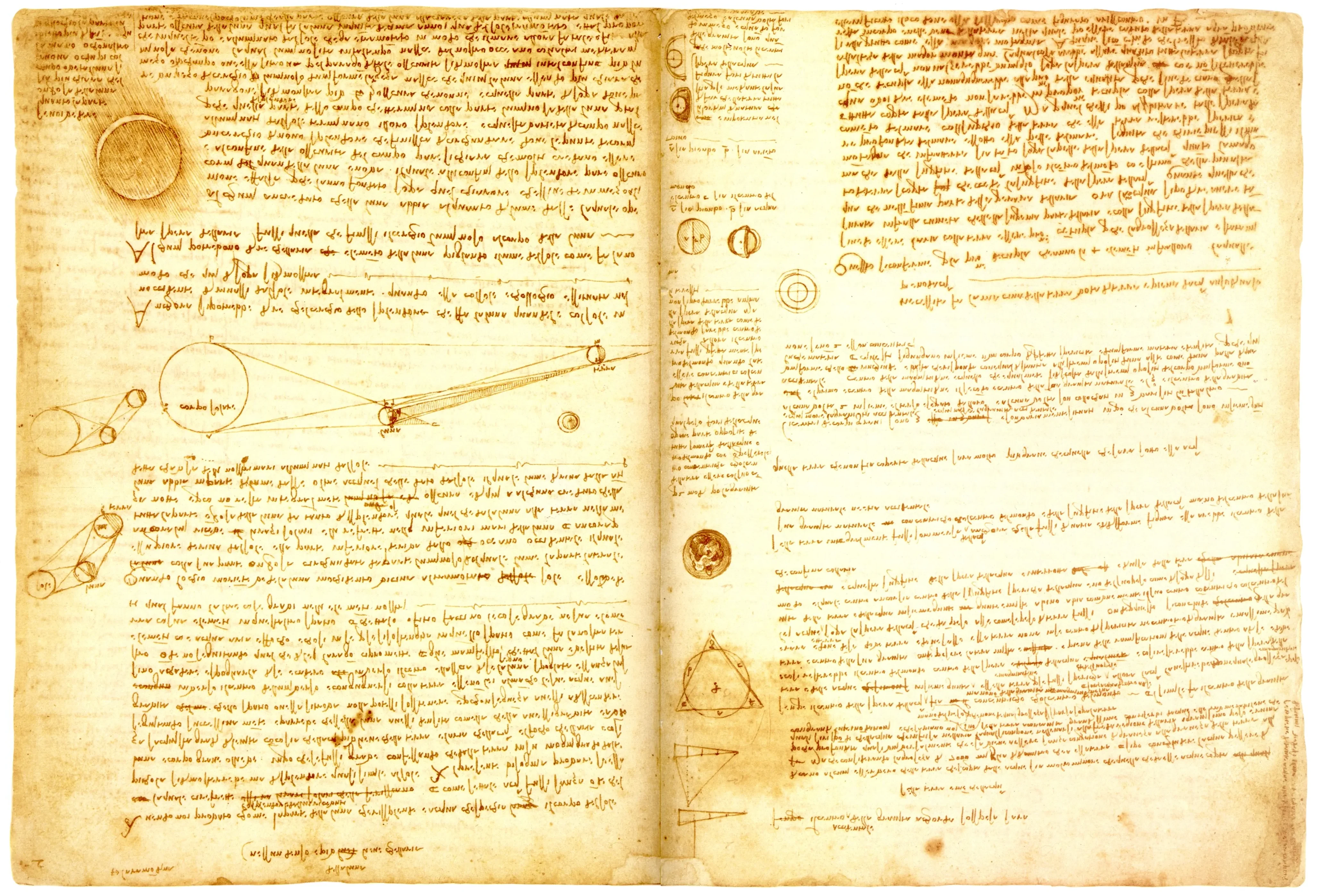

Hevelius, astronomo e birraio di Danzica, pubblicò la Selenographia, primo atlante lunare basato su anni di osservazioni al telescopio. Costruì da sé gli strumenti, disegnò e incise le tavole, e finanziò la stampa del volume.

Nel suo atlante:

- Mostra diverse fasi lunari e tre versioni della Luna piena (tra cui una mappa “composita” con tutte le regioni illuminate).

- L’orientamento è con Nord in alto, secondo la cartografia terrestre.

- Utilizza nomi geografici noti (come “Alpi” o “Sicilia”) per identificare rilievi e pianure.

- Non riconosce i mari: considera la superficie completamente solida.

Hevelius è ricordato come il fondatore della selenografia, la scienza della rappresentazione della superficie lunare.

Giovanni Battista Riccioli & Francesco Maria Grimaldi – Almagestum Novum (1651)

Nel Almagestum Novum, Riccioli presenta una nuova mappa lunare realizzata da Grimaldi. È qui che nasce la nomenclatura lunare moderna:

- Le aree scure diventano “mari” (es. Mare Tranquillitatis, Mare Imbrium).

- I crateri sono dedicati a scienziati e filosofi, tra cui Copernicus, Kepler, Tycho, Galileo.

- L’orientamento della mappa è con Sud in alto, come la Luna appare al telescopio.

Nonostante Riccioli volesse difendere il sistema geocentrico, attribuì con equilibrio i nomi anche agli astronomi copernicani. Il suo sistema di nomi fu presto adottato e rimane in uso ancora oggi.

Le mappe dimenticate

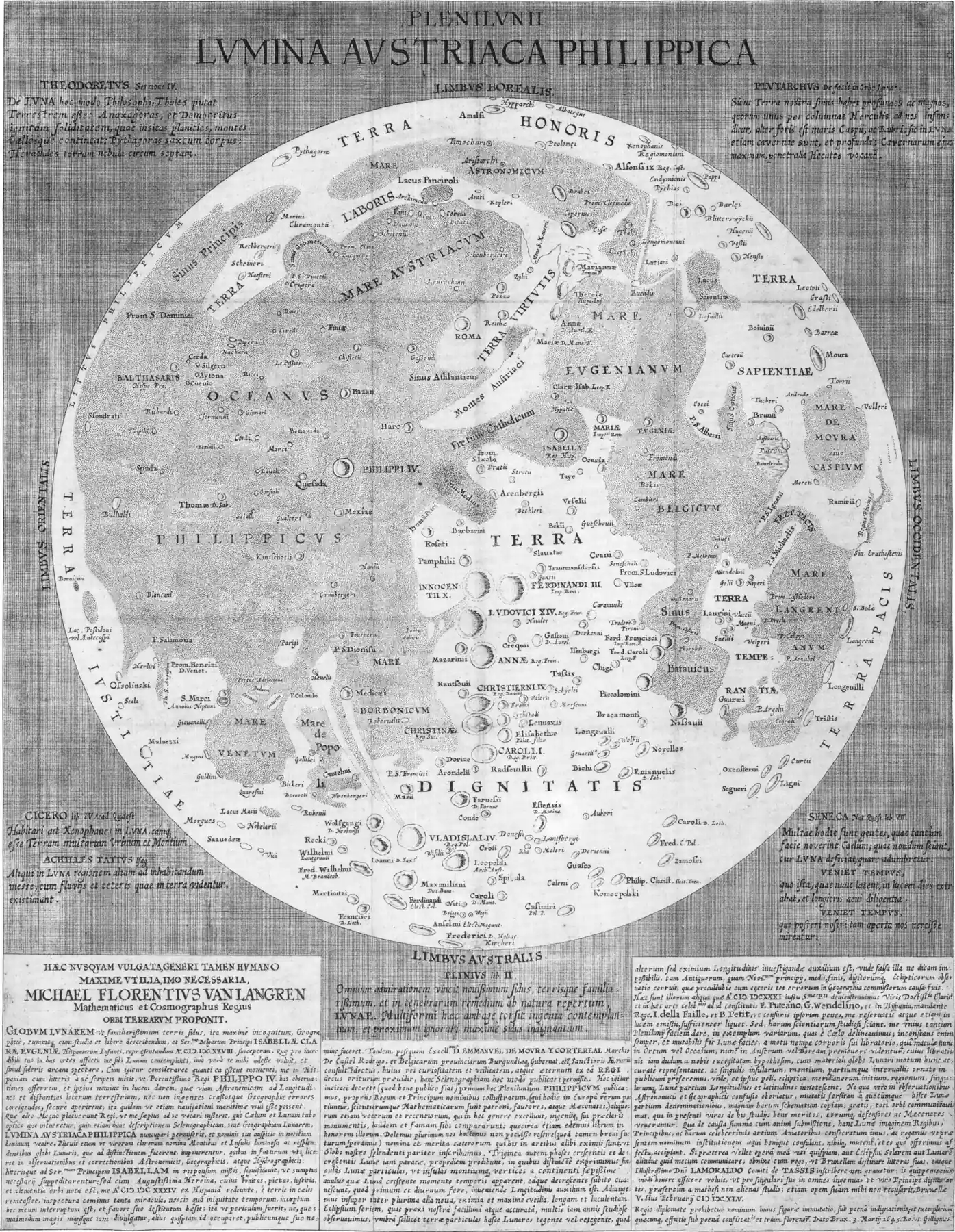

Nel 1645, l’astronomo fiammingo Michel Florent van Langren pubblicò la prima mappa della Luna in cui comparivano nomi assegnati dall’autore ai principali rilievi e formazioni visibili. Si tratta della più antica testimonianza di una volontà sistematica di nominare i luoghi della superficie lunare, aprendo così il dibattito sulla nomenclatura astronomica. Questa mappa può essere considerata il primo passo verso una selenografia scientifica.

Nonostante la novità del gesto, la nomenclatura di van Langren fu solo in piccola parte adottata.